Alice Wattelet.

Europan 15

Projet élaboré avec Méganes Rodrigues, Nawri Khamallah et Sergueï Aelbrecht

Préselectionnés (6 derniers groupes sur 50 inscrits) - Concours Europan 15 - AUBY, France - Janvier 2019 - Juin 2019

Dans le cadre de ce concours nous devions travailler un réurbanisation et revitalisation de la ville d'Auby ainsi que reconnecter les différents "quartiers", tout cela dans la dynamique de créer une ville productive.

Auby, ville de mon enfance, située dans le Nord-Pas-de-Calais (aujourd'hui Hauts-de-France), est une ancienne ville minière qui a connu une forte industrialisation qui a marqué son territoire et ses populations.

Son foisonnement d’activités locales, son orientation citoyenne et sa disposition spatiale en font une opportunité de redéfinir et d’anticiper des enjeux, les enjeux de la ville rurale du bassin minier en mutation au XXIème siècle. De la ville industrielle, nous prenons le parti d’en faire le porte-étendard des initiatives démocratiques et éco citoyennes. Cela se traduit ainsi à toutes les échelles : de la logique territoriale, à la gestion urbaine, jusqu’au mode d’implantation des quartiers à travers le détail constructif.

Nous ne cherchons pas ici à proposer une révolution, ou à plus classiquement concevoir un classique mais de poser les bases d’une réflexion urbaine, cohérente sur un temps long et avec les enjeux posés par la ville et le contexte local.

Qu’est-ce que la ville productive dans nos propositions ? Dans le cas d’Auby, c’est une ville productive de mobilités, de talents, de conurbation, d’avant-gardisme biologique, de connexions intergénérationnelles, et d’implantations temporelles intelligentes.

La ville doit pousser à la mixité sociale, de sorte à accompagner les initiatives personnelles.

Nous cherchons à souligner et développer les mobilités existantes. Nous proposons d’accentuer fortement l’effort de la ville sur les mobilités douces, telles que le vélo, la trottinette, mais surtout le bus et le covoiturage. Le projet cherche à travailler avec les connexions existantes, propose une ligne de bus supplémentaire, et s’articule avec le centre de gravité des mobilités de la ville.

Morphologiquement parlant, l’urbanisme ainsi proposé cherche à profiter de la percée végétale au Nord pour la perpétuer et la sanctuariser. Le projet devient donc une nouvelle entrée sur l’héritage naturel du territoire. En se faisant, il assume la nouvelle direction des citoyens d’Auby faisant de ce paysage un quartier à part entière de la ville.

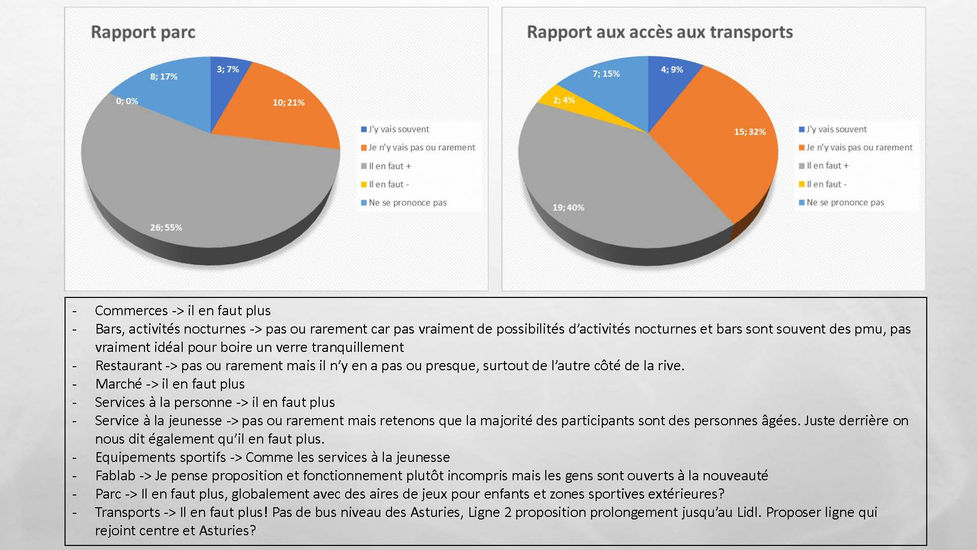

Dans le cadre du concours nous avons décidé de faire passer un questionnaire dans la commune par le biais de différents commerces. Cette étude avait pour but de comprendre réellement les besoins, les envies, les attentes mais aussi la manière de vivre de la population Aubygeoise.

Télécharger le questionnaire

Une ville à fort potentiel, tournée vers la métropole

Auby fait partie des communes chaînables du bassin minier à fort potentiel de développement. Sa bipolarité axée sur Lille et Douai (ville immédiatement accessible), accentuée par les réseaux d’eau et ferroviaires lui promettent d’être terre d’opportunités.

Une ville avant-gardiste en dépollution des sols

Auby est à proximité de sites pollués. Se saisir de ces aléas comme opportunités sanitaires et écologiques est à la base du projet.

(Sites pollués ou potentiellement, d’origine industrielle, potentiellement pollués d’origine industrielle, commerciale et de services, terrains de dépôts de boues de dragage potentiellement pollués)

Une ville reconnectée à ses moyens de transport

Le projet cherche à suturer les moyens de mobilité et de communication : les lignes cyclables sont renforcées, une ligne de bus est rajoutée, et un Huby de mobilités communales est implanté au nord de la passerelle.

.jpg)

Perspective(s) et interactions

Le projet est tramé selon une logique géométrique générant des vues et des perspectives. La première part de la nouvelle articulation à l’entrée d’Auby, la seconde est à proximité du Huby de mobilités et de la fin de la passerelle. Cela structure le paysage et ses parcelles.

5

4

3

2

1

Temporalités du site et dépollution : logique évolutive

5) Temps +∞, site harmonieusement investi, échanges constants entre programme, habitats et biodiversité. Envahissement des places.

4) Temps 3, implantation des équipements en front de canal et des premières habitats en front de rue.

3) Temps 2, perspectives de dialogue entre les rives.

2) Temps 1, reconfiguration et dé-pollution du site via plantes métallicoles.

1) Temps 0, Site initial.

D’une perspective à une nouvelle articulation urbaine

L’entrée de la ville et ses îlots sont une occasion de reconnecter les habitants et les visiteurs aux points forts de la ville, dans la prolongation de l’avancée proposée par la nouvelle passerelle.

La pollution des sols comme perspective écologique et éducative

Auby, en raison de son patrimoine industriel important, est aussi victime au XXIème siècle de pollution de sols, conséquentes de l’activité industrielle et minière importante de celle-ci. Grâce à la bio-ingénierie, nous souhaitons dans un premier temps long limiter l’édification pour recouvrir l’entièreté du site de plantes métalicolles. Ces plantes permettront d’extraire les métaux lourds présents dans le sol. Les feuilles de celles-ci seront récoltées et utilisées par l’industrie comme catalyseur lors de procédés chimiques. La dépollution avant exploitation via des méthodes biologiques est donc la véritable première phase du projet proposé. Cette dépollution biologique est un système qui s’appliquerait à toute la commune, et non pas uniquement à la zone énoncée, puis ensuite serait proposée à l’ensemble du territoire.

Une bipolarité historique évidente

En parallèle de la ferme et du musée écologique à l’ouest d’Auby, le projet propose un nouvel édifice : le musée du patrimoine de la production Pierre Delattre. Cette nouvelle infrastructure conjugue émergence miroir du patrimoine industriel, et maison des projets : il faut se saisir du patrimoine pour offrir de nouvelles perspectives à Auby.

L’architecture et son programme comme moteur de réunion et de créativité.

Le programme ne cherche pas à créer sa propre autonomie, mais cherche à compléter les équipements de la ville, et à prolonger son cœur en utilisant l’artère que constitue la nouvelle passerelle piétonne. Cela permet ainsi de relier les différents quartiers, autant d’un point de vue visuel que technique : étendant les frontières logiques de la commune. La Halle des fêtes, la maison des projets, la guinguette légère libre, le Huby de mobilités intercommunales, l’extension de la nouvelle école, et le musée Pierre Delattre sont de nouveaux éléments déterminants du programme.

Des minis places publiques et un huby de mobilité flexible

Le projet est jalonné d’éléments d’arrêts dans le quartier, et à l’extérieur concernant la circulation en bus. Les voies cyclables sont prolongées et retracées, et tout ce dispositif se rejoint au niveau du Huby de mobilités intercommunales, articulation majeure au nord du déplacement de la ville. Le projet n’est pas investi par la voiture, mais par les mobilités douces.

Maintenir les porosités de verdure : culture

Le projet, par les nouveaux tracés qu’il met en place, cherche à mettre en exergue la végétation libre et les environnements naturels. La crèche en est sa meilleure illustration : s’implantant le long d’un nouvel accès menant à la passerelle, elle permet aux jeunes enfants de disposer d’espaces sécurisés et naturels, tout en jouant de la proximité avec les serres avoisinantes.

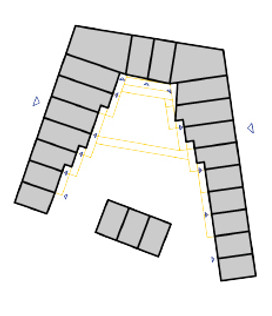

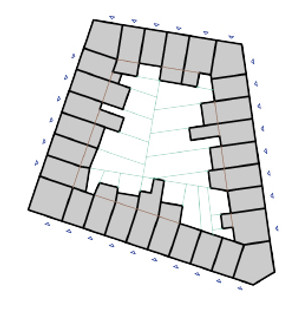

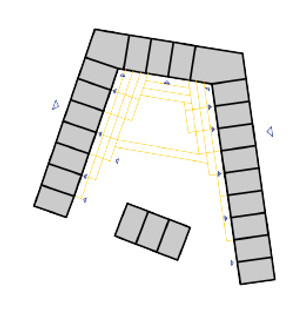

Différentes typologies

Typologie classique

Nouvelle typologie initiale

Typologie évoluée étendue

Brique de base T1

Association de T1

Duplex

T2

Commerces

Bars

Ateliers communs

3) Extensions

2) Associations et front bâti

Association

d’espaces communs

1) Modules

4) Adaptation du dispositif aux perspectives

Lorsque l’industrie rencontre la nature : les jardins industriels.

Recréer du lien : remettre au cœur du dispositif la mixité sociale

Les logements favorisent les rapports de voisinage, grâce aux seuils d’entrée en cœur d’îlots, qui suscitent la rencontre.

La typologie de l’îlot déstructurée et réinvestie à travers l’image du bâti industriel : un système flexible et modulaire dans le temps

Les logements permettent l’évolutivité plutôt que la construction de masse. Ici, les volumes sont flexibles et permettent l’adaptabilité du T1 au T3 ou encore du logement privatif aux pièces communes ou au commerce de proximité, en passant par la production artisanale à l’échelle locale, évitant ainsi la surproduction et les délaissés inadaptables.

La ville reste propriétaire du sol. Les citoyens achètent non plus des parcelles mais des murs. Cela permet de garantir la flexibilité des logements, et la maîtrise des extensions.

L’extension traditionnelle parasitaire témoin de l’évolution du logement planifiée : vers une densification(s) du système constructif : mixité des fonctions, et réinvestissement prévisible

La densification de l’ensemble des quartiers suit une logique temporelle au fur et à mesure de la dépollution des sols. Dans un premier temps, le projet cherche à recréer le lien avec la gare de Leforest pour profiter de cet interstice délaissé entre deux villes et en faire une liaison de flux. Les tracés dessinés sont réutilisés au maximum pour en éviter le gaspillage, les dalles présentes aux sols transformés en pelouses plantées sont réutilisées pour construire la naissance du nouveau quartier, les murs évolutifs sont quant à eux construits en bois pour une meilleure flexibilité.

Le mur et les noues comme réunion et non séparation : réintroduire la notion de parcelles publiques dans les typologies de logement

Les seuls points immuables construits sont les points d’eau : le projet cherche la récupération et la redistribution dans les logements (où sont disposés filtres et cuves dans les murs) et le parc : c’est la structure logique de la distribution des logements, seule structure nécessaire qui se prolonge dans le paysage, en continuité des bandes végétales et de potagers partagés et semi-partagés. Le reste se rend modulable et flexible, tout en gardant des principes : tout d’abord avec le cœur d’îlot ouvert qui devient seuil d’entrée propice à la mixité sociale.

Eaux et bandes végétales comme moyen de se retrouver

Les perspectives de dialogue entre les deux rives concernées : elles se regardent l’une vers l’autre. Ce qui était une rupture se retrouve au centre d’un dialogue urbain.

Luminosité architectonique

Dans les habitats, la lumière est recherchée dans la longueur et dans la largeur, en plan et en coupe grâce à des décalages. Ici, l’idée est d’utiliser l’image de la typologie historique industrielle pour créer des plus-valus de lumière et conserver l’identité historique et particulière du lieu.